是什么链接着建筑和世界?

line+有幸邀请到META-Project创始合伙人及主持建筑师王硕先生来到杭州,和业内以及对建筑感兴趣的朋友们一同探讨超实践:META-PRACTICE。

杭州给王硕留下的最深刻印象,莫过于西湖周边串联的大大小小开放的城市公园,这和北京庄严的皇家园林截然不同,而杭州公园所展现的公共性原型恰巧就与今天演讲内容相关。

王硕并没有用“Architects”之类的词作为工作室名称的后缀,而选择了“PROJECT”,源于工作室创立之初便想要关注建筑学以外的范畴,类似城市研究、原型研发、智能软硬件开发、社群文化营造,以及以建筑为媒介,在元认知层面抽离地反观当代生活,藉此发掘出具有当代文化标识性的新价值。

△ 工作室在三个主线上进行切换,PROJECT是用来做设计的平台,RESEARCH是多年来做城市研究和策展的平台;PROTOTYPE是基于研究之上的产品原型生产、落地的平台。 © META-Project

“META-”在中文中其实难以找到特别贴切的词来对应,“超”偏向于简化后的直译,上图那些没有被高亮的词汇,比如META-DATA、META-PHYSICS能更好解释“META-”的意义。如果用英文来理解,可能是something beyond something 或者something about something,类似于对某样事物的后设性思考。

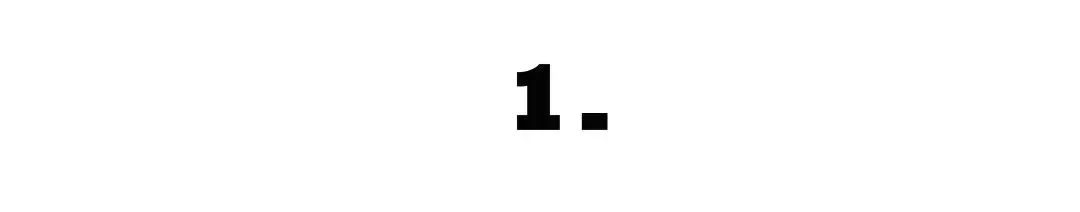

△ 城市“超进化”研究。记录分析产业链的生产与空间的依存关系和构成这种关系的DNA,以便将来利用它们重新刺激城市活力。同时,在研究中提取建筑原型。© META-Project

△ 超胡同研究,聚集历史学家、心理学家、社会人类学家参与圆桌讨论会,共同对胡同的现状和可能的走向进行讨论。 © META-Project

△ META-工作室与建筑师朋友们一起持续三年研究的“城中村物种志”,对城中村自发生成的物种进行一个记录。上图为该建筑一年前和一年后的对比,中间经历了北京关于标牌的整治运动,整治之后,不同标牌颜色对应不同功能区块的关系变得更加明晰。 左 © META-Project 右 © 孙海霆

在多维度城市研究过程中,围绕着“META-”所链接的多元可能性,王硕经常会问自己两个问题。其一:是什么定义着促使建筑进化的当代语境?是城市的,社会-文化的,还是日常生活的。其二:什么能够推动今天的建筑话语体系和实践拓展边界?建筑学的话语体系有它的边界,实践亦有它的边界。作为年轻建筑师,如何先探知边界,然后进一步去推动。

在王硕之后所展示的实践项目中,我们从中寻找答案。

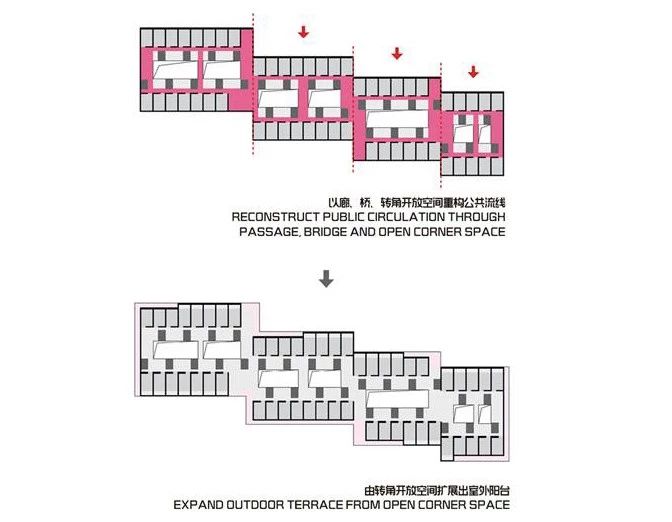

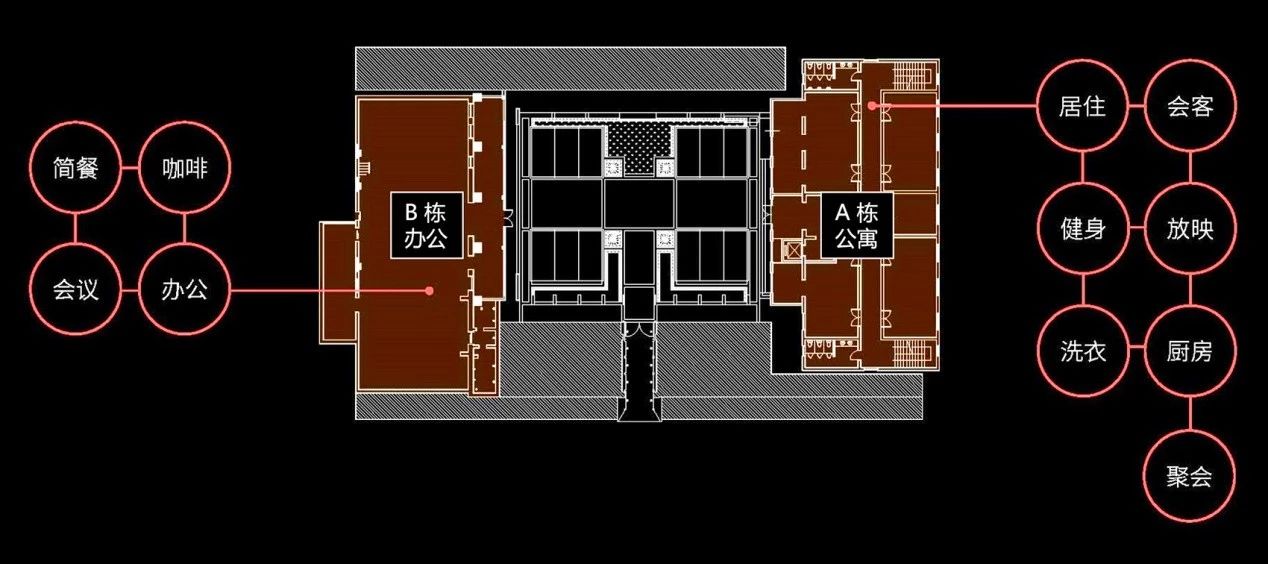

出发点、新命题、实践是三个进阶维度,分别对应两条发展线索。第一条线索,从城市研究出发,将原型研究作为新命题,进行新型复合社区空间迭代实践;第二条线索,则是从元认知层面出发,将地景标志建筑作为新命题进行项目实践。

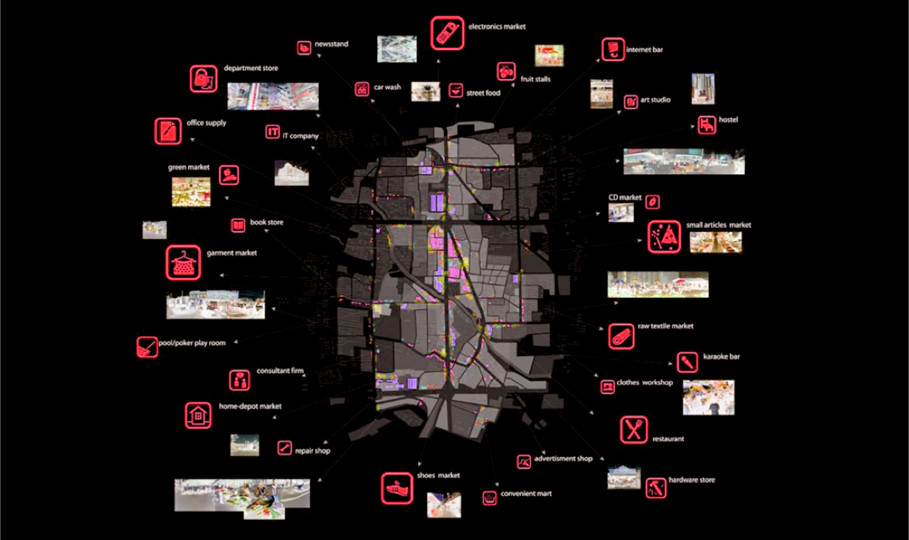

从青年人的都市人口移民图中,我们发现青年人大部分选择流向北上广深,而这样的迁徙导向了一种社会现状:青年人对当地高房价难以承受,工作不稳定,同时追求更高的生活品质。社会学家发现,这群人是孤独的,他们的高品质社交大多发生在与人的聊天过程中,而不是靠点头之交,如何更加深刻的连接不同人成为了关键问题。

新青年公社

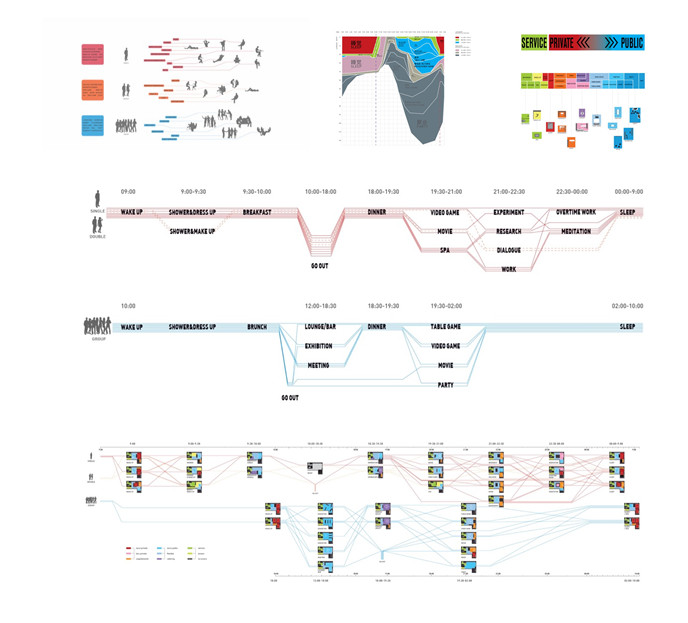

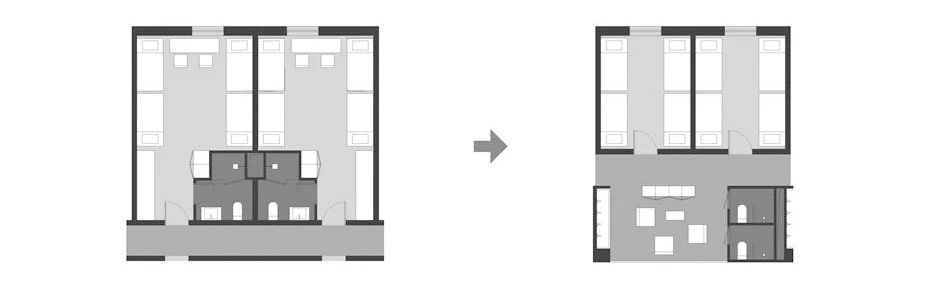

单元模型将私密空间进行压缩,将卫浴置于外侧,创造了更大的邻里共享空间。

© Fang Chun, Chen Su

设计原型试图将原先北京大院生活中人与人之间密切的交往模式在燕京里进行重构。诚如一位居住者所言:“房间足够小到你必须走出去,参与到公共空间中去,而公共空间的营造可以让你更好的和其他人交流。”

△ 燕京里文化活动之一,取自“篝火围坐”的意向,项目取名“八卦火”。中心篝火状的互动装置上有LED滚动屏,可以实时投射出大家在微信群中的聊天文字,当线上交流场景转为线下互动,增加了人与人交往的可能性。之后,装置上的LED屏幕被放置到了门廊处,重新取名为“坊伙墙”(global friends wall)。 © META-Project

在王硕看来,燕京里带来的是人与人之间的归属感,建筑是载体,类似于胶水,把整个社区中的居住者和办公人群黏合在一起,带来一种温度。

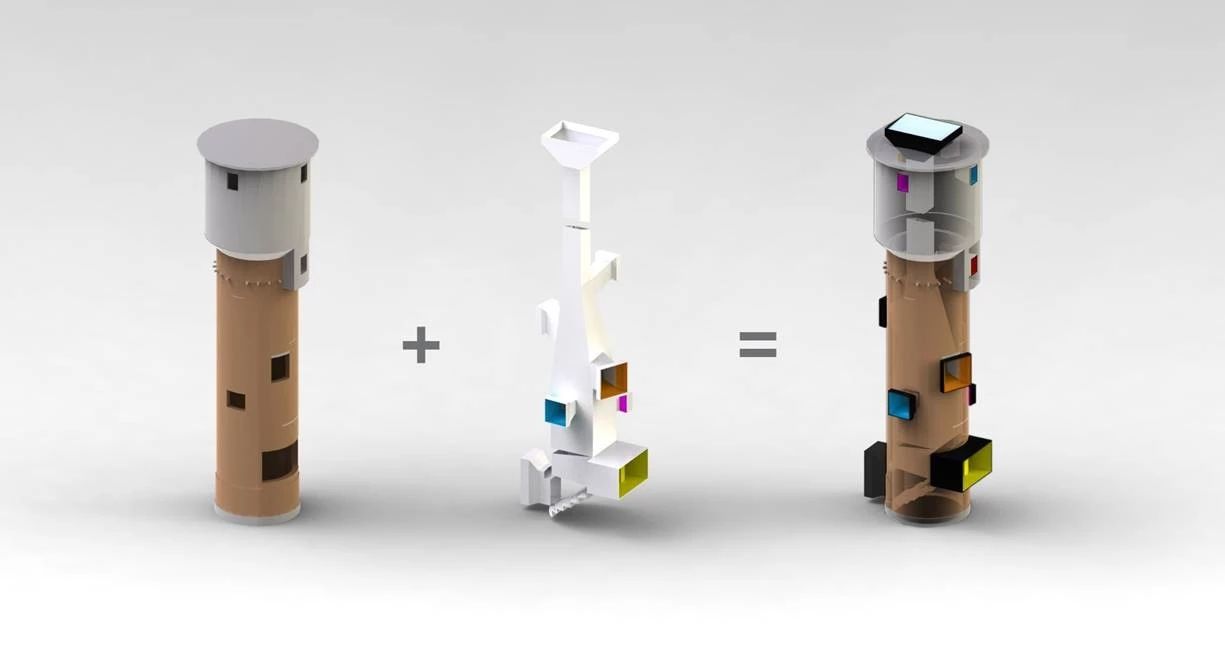

水塔是在原军工厂内被保留下来的历史遗迹。设计将外观进行了保留,将内部空间进行加固,并置入正向和反向两个漏斗型空间,连接着大大小小不同的“盒子”。

每一个盒子都可以看做一个观景平台,或者展厅等具有灵活功能的空间。水塔从外部看被当地人戏称是“长满了灯箱”的艺术装置,其独特外观成为一种地景标志。

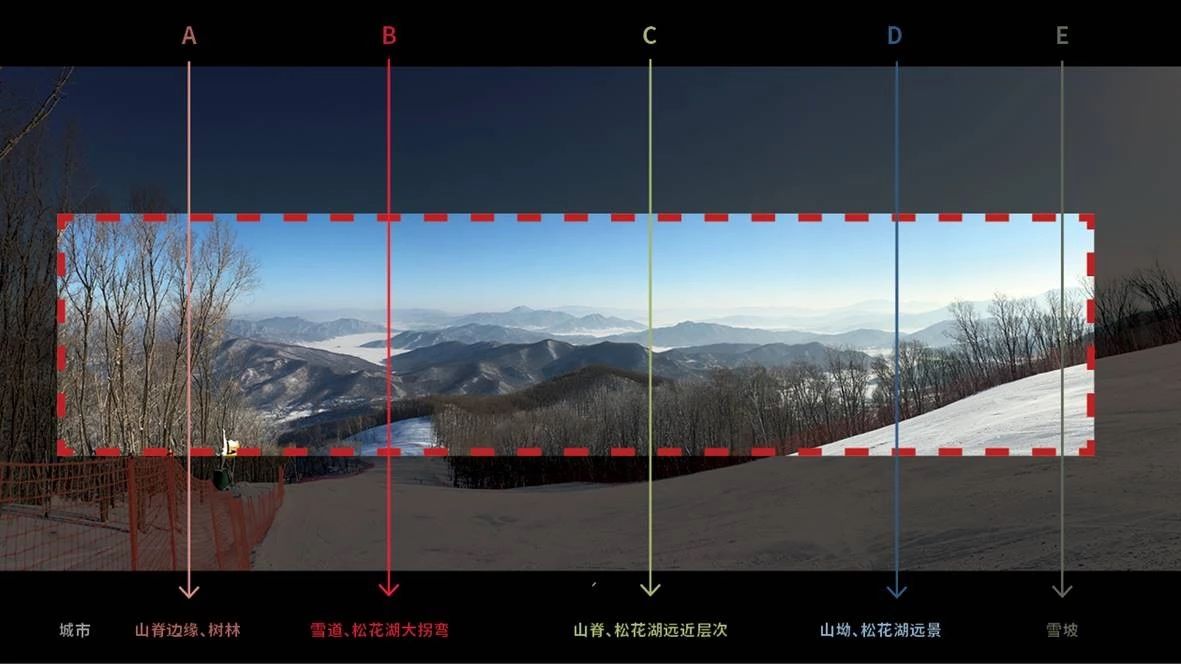

项目位于万科松花湖景区,启动之初便关注建筑与周边地貌产生的联系。设计尽量减少建筑对现有植被的影响,同时保证观景平台上视野的最佳角度,由此确定了基地位置和三角形舞台的基本形状。

© 夏德岛科技有限公司

© 是然建筑摄影

设计继而对应区位整体平面图进行精细的景观视线分析,确定A-E视觉轴线,来确定最终建筑上部的木质舞台和下部混凝土基座的朝向,以及对应的视野宽度。

通过实践,META-PROJECT相信:面对新的挑战,建筑必须从一些由于不断积累而变得习以为常的“套路”中走出来,进化到一个复杂度和清晰度并重的新维度。在这一抽象、抽离的维度,重新审视将我们都深深卷入其中的社会现实。并使得建筑,既不是对我们所处社会的僵化反射,也不是天马行空的幼稚表达,而是在社会与自然中,倡导当代生活自身价值的持续有效的介入。

💬

王:模糊是一个特别好的机遇,在原先的社会依存关系和空间对应的状态下,你很难去创造新的东西。当社会自身的发展,走在了认知的前面,社会发展的“分辨率”变高了,你会觉得眼前模糊了。跨越这个障碍和层级,就能上升到一个新的维度。

另外,我们还可以去借助艺术史上的讨论。印象派、后印象派之后的抽象艺术时期,指任何对真实自然物象的描绘予以简化或完全抽离的艺术,这个时期的先驱马列维奇在《至上主义》文章中提到一点,我们的认知已经被日常积累得太多了(accumulation of things)。我们要打破日常的认知,退回到一种抽离的方式,去看待对象的复杂性,重新投射到现实中去做新的原型。这是一个持续不断进化的过程。这一阶段的新原型可能会成为下一阶段的套路,但是那时候就会有更新的原型产生,而不是锁定在一个阶段里固定不变。

💬

朱:刚才王老师对这个问题的回应,我可以理解为面对这个问题所采取的一种方法和态度,但这样一些不同的态度现在都在殊途同归地导向一些比较接近的策略:强调功能的复合。每个人都在尝试自己的跨界去做一些平行纬度的本来专属于其他行业的事情。这是不是某种程度上意味着当代建筑学的一种危机,建筑学在纵向发展上遇到了瓶颈,所以我们必须通过横向跨界发展来推动。

💬

贺:这个讨论和我们现在所在的line+场地有很多契合的地方,这里是一个阶梯教室,也可以是报告厅、展览馆、门厅,存在着很多可能性,这种模糊性成立的关键点在于使用者,空间的背后对应的都是人的生活和行为的分析。以往我们谈论空间和形式,似乎存在某种极限,所以现在大家都在谈论“plus”。真正的创新可能是一种空间的范式或者类型的创新,这种创新才是拓展建筑学边界的一个很有效的途径。今天看到一种很好的方式,从研究入手,从模糊性的观察,到提炼,找到空间的原型,再到实践。建筑的出现让场地得到了某种增强,是建筑和场地比较好的一种互动。

💬

陈:我们原先的社会并没有那么明确的分工,19世纪前后西方社会开始出现分工,中国可能更早地出现于宋朝时期。但是到了现在的节点,我们都在反省“界”到底是什么,分工让我们更加专注的同时,是不是更限制了我们。而建筑本身融合了多种学科,跨界对建筑师来讲是一个好事。

另外,除了建成建筑,还有许多存在于文本中的建筑,例如边沁的全景监狱,在整个社会处于无形被监视的情况下,会减弱犯罪行为的发生。这个案例其实是对现代社会的一个警示。

💬

任:王硕老师的两条线索非常清晰,一条是关于建筑生成和逻辑性相关的线索,另一条是关于建筑本体,从形式出发的逻辑,建筑往往是两条逻辑交织在一起的,最终都会落到一个实体上或是一种形式上,这样一来建筑开始的环节就变得非常有趣,从哪里开始,就意味着从哪里开始呈现。

新青年公社的案例是一种非常好的尝试。一种建筑原型在推广过程中可能会成为一种范式,但是推广却存在各种难题,在实际中需要克服时间和社会政策等因素。

说到形式这条逻辑的时候,形式是由这个地方生长出来的,与当地有着摸不着的真切关系,新建的东西又与当地会有一种距离和陌生感,这是一个有趣的关于形式的思考方向。

💬

孟:王硕是一位复合型的建筑师,从经典建筑学这条线去看,他的设计手法非常娴熟,材料和构造以及节点的处理很专业,在另一条线索上,他超脱地主动去和这个时代相匹配,融入到项目运营中,去做社会研究,也投射到他的实践中。

现在line+也是努力去做一些跨界的事情,研究和实践之间的投射关系,王硕老师给了我们很多启发,在专业性地同时主动性地介入,是建筑师的责任感的更好表现。

Q2:陈浩如:城市建筑和乡村建筑有本质区别吗?除了北京以外,还有没有城市可以衍生出丰富、得体的文化?

💬

王:其实不管是城市建筑还是乡村建筑,大家最终关注的还是一些底层逻辑,一个当代性的问题。特别是城市资本外溢所产生的乡村民宿,它本身就是置于当代社会消费商品逻辑里面的一个产物。乡村实践可能是在更稀疏和贫瘠的资本和密度里面去插入一个局部的资本流动、设计密度、人流密度的增强,通过你的设计去引导人流、资本回旋放大,这其中的底层逻辑基本是相通的,有所不同的是表现形式。

💬

任:我从人的居住问题这个角度去探讨乡村和城市实践,也觉得两者并没有非常大的区别。城市和乡村都存在体验式居所和长期性居所两类,不论是在城市还是乡村,逻辑是一样的,都绕不开讨论聚居性、私密性和公共性的问题。另一方面,城市和乡村的人员也一直处于循环流动的状态,因此两种实践不存在二元对立的关系。

💬

陈:其实我刚刚在思考,如果王硕的第一个项目放在乡村的话,会是什么样的一个结果。如果所有的人都是乡村里来的孩子,或者是小城市来的,他们的生活状态可能是和土地脱离的一种聚落。

城市中其实充斥着从乡村来的人,乡村的价值观会很长时间滞留在城市。而城里人也有浪漫主义的情怀,希望变成陶渊明,但是价值观的改变实际上没那么简单,会受到以往生活习惯的桎梏。

💬

范:目前我自己在乡村的实践项目,也在尝试解决一些社会问题,让乡村大量的外流劳动力产生归属感及认同感,吸引他们回来。在这一层面上其实乡村建造和城市建造没有本质的差别,都是通过对一些社会层面问题的梳理,投射到空间层面的创造中去,有效促进一些社会问题的改善。

💬

孟:城市和乡村总给人一种对立的关系,其实底层逻辑是一样的,人的共性需求是一样的,两者其实没有特别大的差别。如果真的要说不一样的地方,那可能是项目的基地环境不一样,另外,在乡村实践中需要拓展工作的边界,面对和处理更多繁杂的问题。

观众提问:

💬

王:建筑学科其实在最近5年到10年一直试图去拓展,我觉得很重要的一点是,跨界之后是否有些东西能吸收到建筑实践体系里面。而我认为最终这些都应该纳入当代建筑师的能力范畴,否则你很难回应当代社会提给你的一些问题。

我们对新青年公社进行了几次回访,由于这里的人生活是分时间段的,他们的活跃时间会有所不同,互相会产生一些干扰。我们就建议成立自治委员会,调节其中的问题。当然,这个项目的特殊性在于不考虑经济效益,很多问题是可以去包容,以及自我协调的。

燕京里的情况有所不同,需要对住户的任何问题进行回应,做相应的空间改造和细节调整。在运营方面,一开始自己会介入比较多,写了社区公约,经常开会解决各种事情,有了一定经验以后,形成了社区公共指南,后来调动业主成立社区自治委员会,慢慢放手让他们去打造自己的家。燕京里之后,我们尝试了5万平方米规模的社区设计,并向运营方提供运营经验。

我比较关注的是,在经历过完整过程之后,能从中获取什么带回到建筑学框架里,指导我们思考集体居住这个问题。

Q2:燕京里这个事赚钱么?